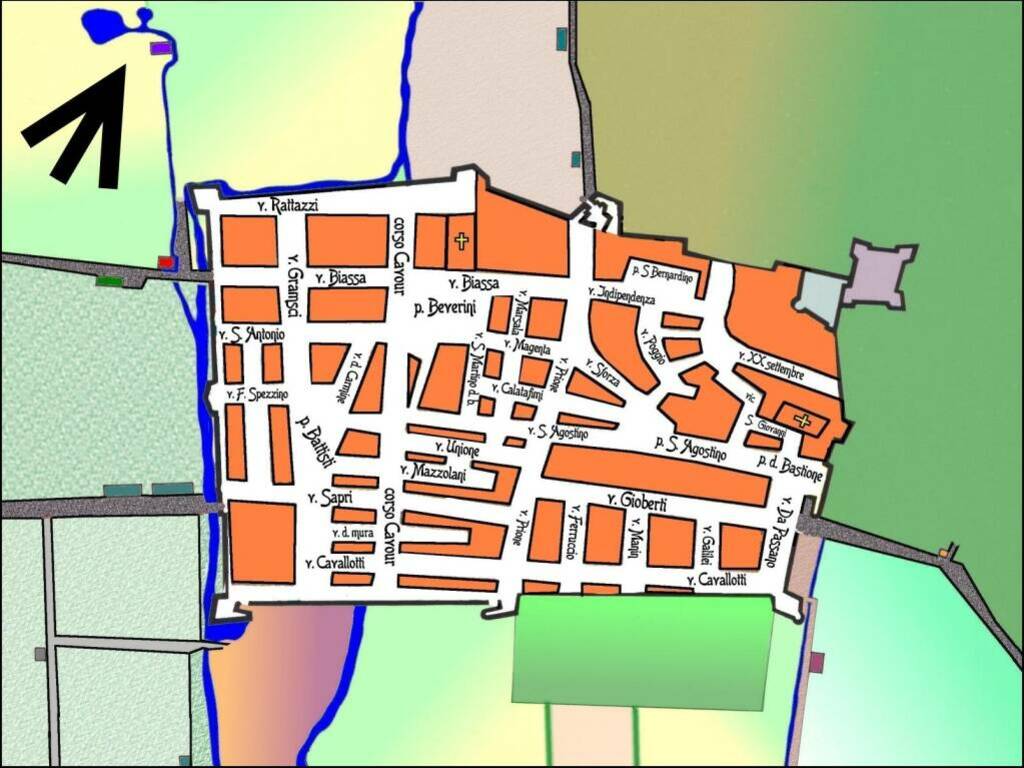

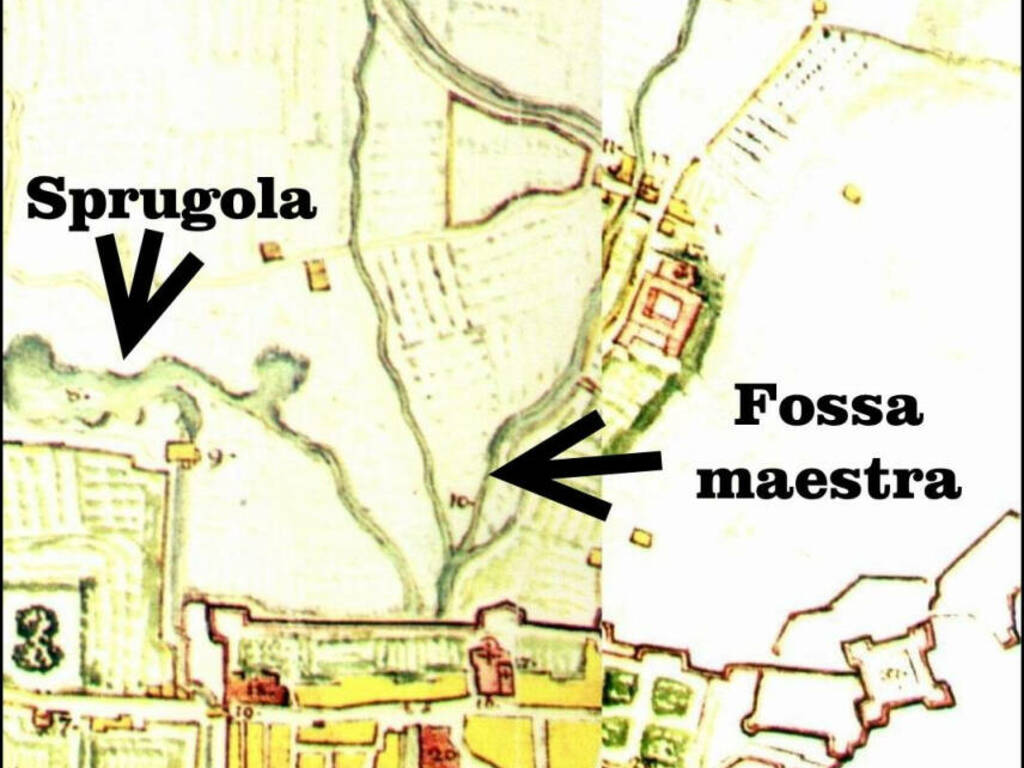

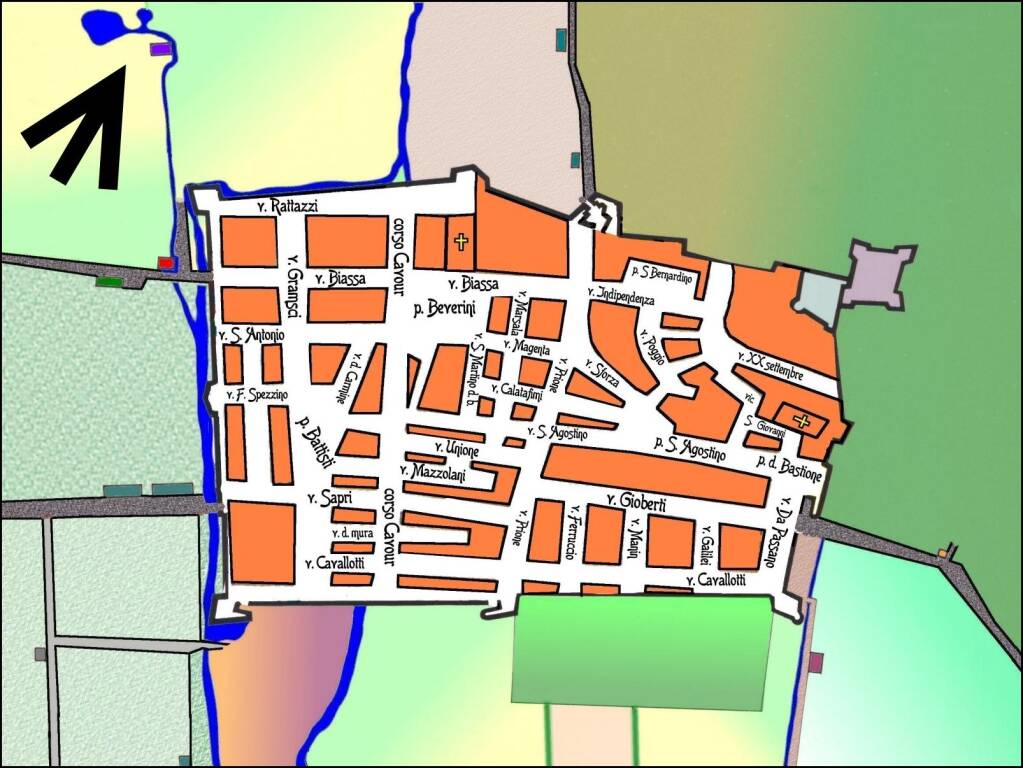

Resta, in ogni caso, l’importanza e la valenza dell’acqua che la storia delle vicende della Sprugola rinforza e convalida. All’inizio del testo si sono riportate delle testimonianza letterarie che possono sembrare in contraddizione fra di loro. Zaccagna-Orlandini, infatti, a proposito della Sprugola, parla di «laghetti», mentre Capellini usa la parola «laghetto», al singolare. L’uno scrive alla fine del Settecento; l’altro conosce e vede la Sprugola dal suo anno di nascita che è il 1833. Fra i due corre mezzo secolo; è mai possibile che in così tutto sommato breve lasso di tempo, possano sorgere due rappresentazioni talmente diverse della nostra sorgente? Zaccagna scrive che la cavità della Sprugola «forma un laghetto quasi ovale di sessanta metri di circonferenza, cui ne sono contigui altri due semicircolari, ed uno perfettamente rotondo a foggia di pozzo». Ad aiutarci per meglio comprendere la configurazione dell’invaso, concorrono anche, non serve dirlo, le carte geografiche che nel tempo sono state redatte del territorio spezzino. La più antica di cui io sono a conoscenza e che mostri anche la Sprugola – ma posso essercene altre precedenti di cui ignoro l’esistenza – è la «Caratata» del 25 aprile 1612, insolita parola derivante da carato, con cui s’indicava l’estimo ad uso fiscale dei fabbricati. Qua la Sprugola, come si vede dall’immagine che riproduciamo avendo inserito all’interno del circuito murario l’odierna pianta della città per meglio mostrare quali aree di oggi vi erano comprese a quei tempi, ci mostra il sistema idrico della Sprugola: due laghi collegati, l’occidentale di dimensioni notevolmente maggiori, ed un emissario che piega verso il mare per poi proseguire quasi ad angolo retto costeggiando il braccio occidentale delle mura, corrispondente all’odierna via Colombo: lo chiamavano il canale del fosso.

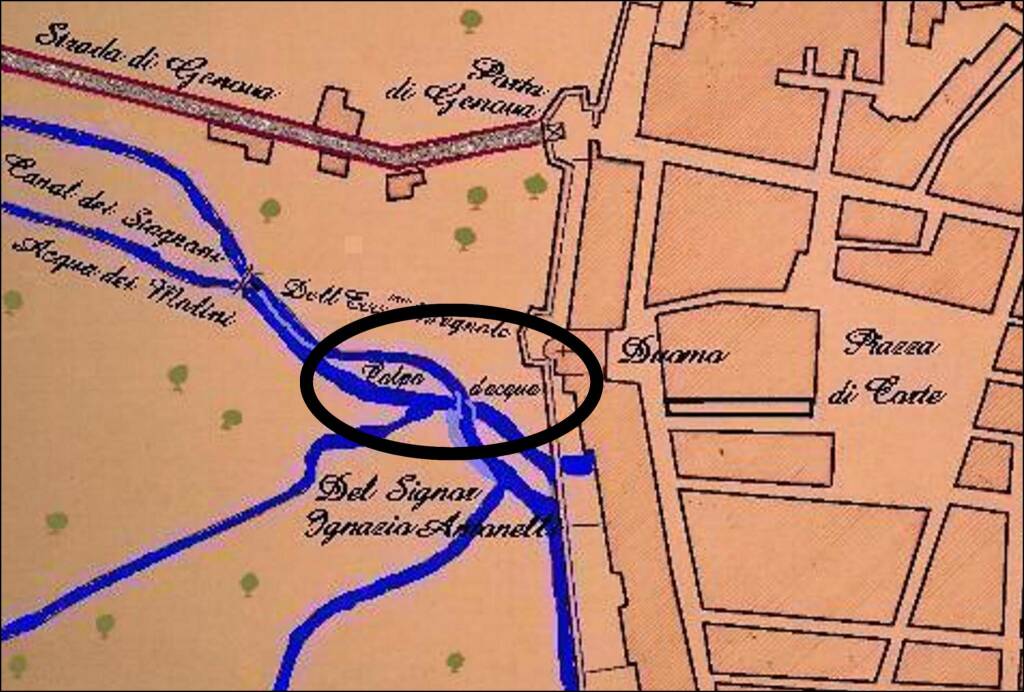

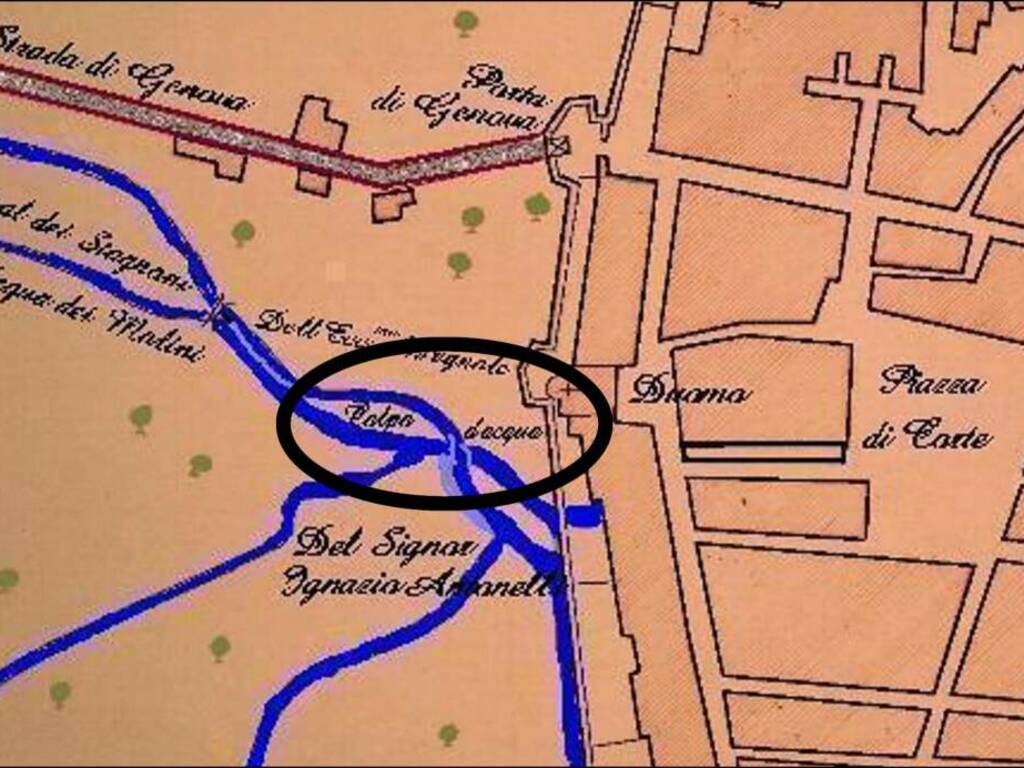

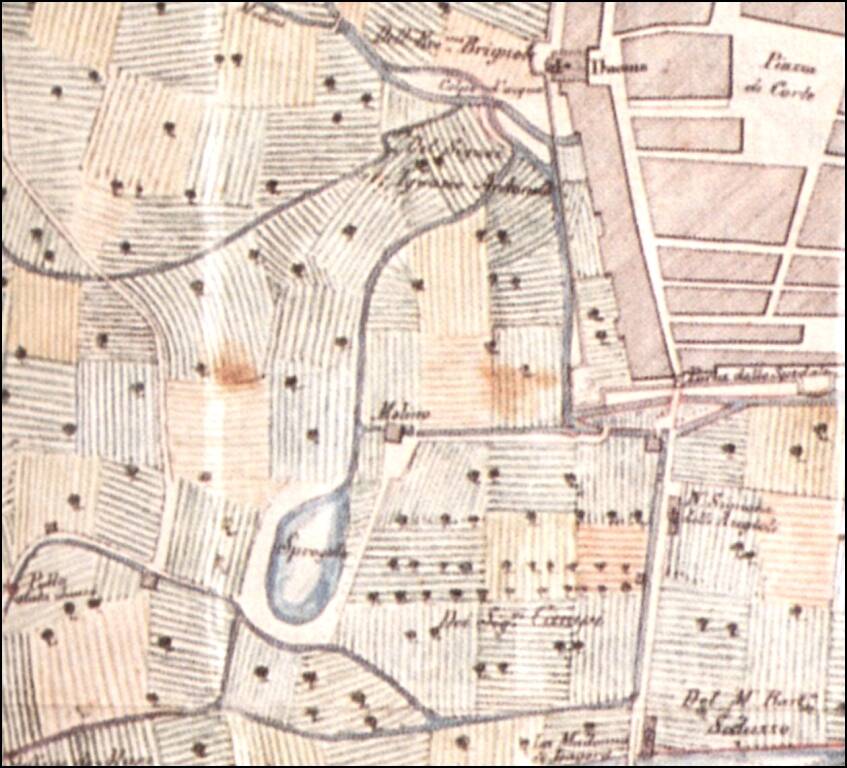

Con un salto di un secolo e mezzo arriviamo alla «Delineazione della Spezia e Dintorni …», la carta del 1767 di cui abbiamo già detto all’inizio della narrazione e che conosciamo in una versione a colori ed in una copia del 1898 monocromatica sulla tonalità del marrone. La carta, molto bella, venne redatta nel 1767 da due eccellenti cartografi, Giuseppe Ferretto e Giacomo Brusco. In questa mappa la Sprugola appare con una forma circolare che rassomiglia molto ad un palloncino un po’ sgonfio. Tuttavia, anche se non è una circonferenza perfetta, la linea curva del suo perimetro non conosce però neppure la minima frastagliatura. Vediamo, infatti, che il suo tratto è continuo anche se, come appena detto, non si tratta proprio di un tondo come la “O” che fece Giotto. L’immagine mostra che da lì escono due emissari. Uno si butta in mare dopo avere costeggiato il braccio occidentale che percorreva il cammino dell’attuale via Colombo. Quel corso d’acqua dagli antenati veniva chiamato il «canale del fosso». L’altro ramo che esce dall’invaso si dirige invece verso il braccio settentrionale del circuito murario che sulla carta odierna corrisponde alle vie Rattazzi e Biassa.

Lì giunto, all’altezza circa del punto mediano di quel segmento di mura (siamo proprio nei pressi della chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta) il rivo entra in città per percorrerla fino al braccio opposto, il meridionale da cui esce. Altra carte ci mostrano che il percorso del canale all’interno della città era parzialmente interrato. Come si è già accennato, proprio nel punto in cui il ramo della Sprugola entra in città, si immetteva nell’antico borgo anche il canale dei mulini, un torrente che scendeva giù dalla Chiappa e che portava acqua pulita, cioè buona da bersi e per altri usi commestibili. Per evitare che i due fiumetti si mischiassero (si è già ricordato che la qualità delle loro acque era differente) gli antichi abitanti avevano realizzato un «colpo d’acqua», cioè una specie di sovrappasso che, bene si vede in carta, aveva lo scopo di evitare che i due fiumi si confondessero in uno indifferenziato. Fra l’altro, è questa l’unica carta che io sappia, in cui si mette in rilievo l’accorgimento che era stato ideato.